社区污水处理设备:技术特点、选型指南与发展趋势

随着城市化进程加快,社区作为城市基本单元,其生活污水排放量逐年攀升。社区污水成分复杂,含大量有机物、氮磷化合物及少量悬浮物,若直接排放会对土壤、地下水及周边水体造成严重污染。社区污水处理设备作为解决分散式污水治理的核心设施,既能实现污水就地处理、达标排放,又能降低管网输送压力,成为改善人居环境的关键环节。

一、社区污水处理设备的核心特点

社区污水处理设备与大型市政污水处理厂相比,具有针对性强、灵活高效的优势,其核心特点体现在以下方面:

模块化设计,适应多样场景设备采用模块化组装,可根据社区人口规模(从几百人到数千人)灵活调整处理量,占地面积小(通常仅需几十至几百平方米),适合小区、别墅区、城中村等空间有限的场景,无需大规模土建工程。

高效处理,达标排放有保障结合生物处理、物理过滤、化学沉淀等复合工艺,对 COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷的去除率可达 85% 以上,出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准,部分设备甚至可实现中水回用(如绿化灌溉、道路清扫)。

自动化运行,降低管理成本配备智能控制系统,可实时监测水质、水量及设备运行状态,自动调节曝气、加药等参数,减少人工操作。部分设备支持远程监控,运维人员通过手机或电脑即可掌握运行数据,降低日常管理难度。

低碳节能,符合绿色发展理念采用低能耗曝气系统、太阳能辅助供电等技术,结合生物处理过程中的能源回收(如沼气利用),降低运行能耗。同时,设备材质多选用耐腐蚀、可回收的不锈钢或玻璃钢,减少二次污染。

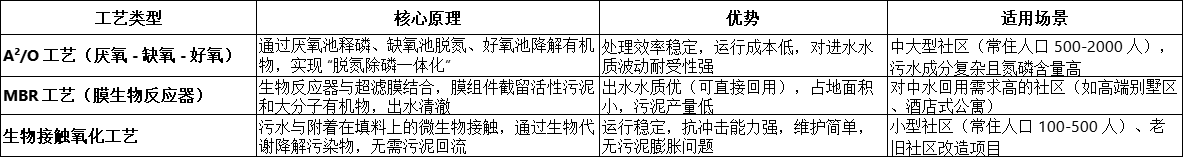

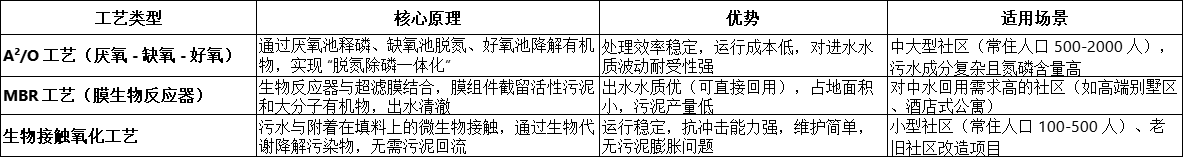

二、社区污水处理设备的核心工艺技术

社区污水的治理效果取决于工艺选择,需根据污水成分、处理目标及成本预算综合考量,主流工艺包括:

生物处理工艺(主流选择)

A/O 工艺(缺氧 - 好氧法):通过缺氧池脱氮、好氧池除磷及降解有机物,流程简单,成本适中,适合中小规模社区。

SBR 工艺(序批式活性污泥法):采用间歇式运行,集进水、反应、沉淀、排水于一体,抗冲击负荷能力强,占地面积小,适合水质波动较大的社区。

MBR 工艺(膜生物反应器):将生物处理与膜过滤结合,出水水质优异,悬浮物去除率近 100%,但膜组件成本较高,适合对出水水质要求高的场景(如中水回用)。

物理化学辅助工艺针对含磷量高或悬浮物较多的污水,可配合化学除磷(如投加聚合氯化铝)、格栅过滤、沉淀池等工艺,提升处理效率。

生态处理工艺(低成本补充)对于人口较少、环境承载力较强的社区,可采用人工湿地、氧化塘等生态工艺,利用植物、微生物协同净化污水,运行成本低,但占地面积较大,受气候影响明显。

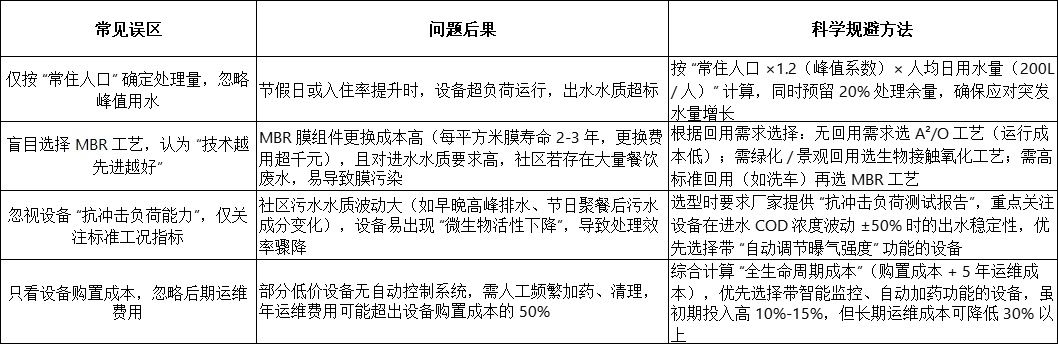

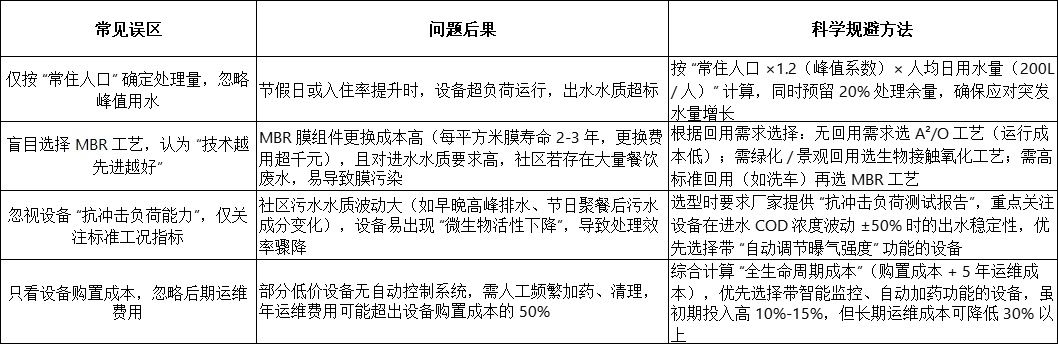

三、社区污水处理设备选型指南

选择合适的社区污水处理设备需遵循 “因地制宜、经济适用、长效达标” 原则,重点关注以下因素:

处理规模匹配根据社区常住人口及日均污水排放量(人均 150-200L / 天)确定设备处理量,预留 10%-20% 的余量以应对峰值用水(如节假日)。

水质目标明确若污水需排入自然水体,需满足当地环保部门的排放标准;若计划中水回用,需选择 MBR 等深度处理工艺,确保出水浊度、细菌总数等指标达标。

运行成本控制综合考量设备购置成本、电费、药剂费、维护费等,避免盲目追求 “高技术” 导致后期运维压力过大。例如,小型社区可优先选择 A/O 工艺,平衡成本与效果。

厂家资质与服务选择具备环保工程专业承包资质、拥有成功案例的厂家,确保设备质量符合国家标准(如《小型生活污水处理设备技术要求》GB/T 37822-2019)。同时,需确认厂家提供安装调试、人员培训及定期维护服务,保障设备长期稳定运行。

四、社区污水处理设备的发展趋势

随着 “双碳” 目标推进及智慧环保技术的应用,社区污水处理设备正朝着以下方向升级:

智能化与数字化结合物联网(IoT)、大数据技术,实现设备运行参数实时分析、故障预警及能耗优化,部分设备已接入城市智慧环保平台,提升管理效率。

资源回收与循环利用通过污泥脱水干化技术实现生物质能源回收,或利用中水回用系统降低自来水消耗,构建 “污水 - 处理 - 资源” 的循环链条。

低碳化与小型化研发低能耗生物反应器、太阳能驱动设备,减少碳排放;同时,设备体积进一步小型化,可集成于地下或绿化带中,减少对社区景观的影响。

结语

社区污水处理设备是改善城市水环境、推进 “海绵城市” 建设的重要支撑。选择科学的工艺、匹配合理的设备,不仅能解决污水治理难题,更能为社区居民创造健康、绿色的生活环境。未来,随着技术的不断创新,社区污水处理将逐步实现 “高效化、智能化、低碳化”,为可持续发展注入新动力。