化验室污水处理设备从合规到高效,现代化验室的环保解决方案

在医疗检测、高校科研、化工研发等领域,化验室的精准分析为行业发展提供数据支撑,但实验过程中产生的污水却暗藏环保隐患。这类污水往往混合了酸碱试剂、重金属离子、有机污染物等成分,若未经处理直接排放,不仅会破坏生态环境,更会违反《水污染防治法》及地方环保条例,给企业或机构带来法律风险与经济损失。化验室污水处理设备作为专门解决该问题的核心设施,能通过定制化工艺将污水净化至达标水平,成为现代化验室运营中不可或缺的一环。

一、化验室污水不处理的 3 大风险:为何必须重视设备配置?

多数化验室日均污水排放量虽仅 1-5m³,但因污染物成分特殊,不通过专业设备处理将引发多重风险,具体可归纳为三类:

环保合规风险:根据《污水综合排放标准》(GB 8978-1996),化验室污水中重金属(如汞、镉、铬)浓度需≤0.05mg/L,pH 值需控制在 6-9 之间。若未配置化验室污水处理设备,排放污水一旦被环保部门抽检超标,将面临最低 2 万元罚款,情节严重者还会被责令停业整改。

生态与健康风险:化验室污水中的有机试剂(如苯、甲醛)和重金属具有强毒性与累积性,直接渗入土壤或流入水体后,会通过农作物、饮用水进入人体,长期接触可能导致神经系统损伤、器官衰竭等严重健康问题,对生态链与人类健康构成双重威胁。

运营中断风险:随着环保监管趋严,多地环保部门已将化验室污水处理能力纳入资质审核范畴。例如医疗行业的化验室若未配备合规处理设备,将影响《医疗机构执业许可证》年检;科研机构则可能因环保问题失去项目申报资格,直接导致运营中断。

二、化验室污水处理设备的 4 大核心系统:如何实现高效净化?

专业的化验室污水处理设备并非单一机器,而是由多个功能系统协同运作的完整体系,各系统分工明确,共同完成 “从污水到达标水” 的净化过程,具体构成如下:

1. 污水收集与预处理系统

核心功能:通过分质收集管路(酸性、碱性、有机废液分别接入)避免不同类型污水混合反应,同时利用格栅、沉淀池去除污水中的悬浮物(如实验残渣、泥沙),防止后续设备堵塞。

关键组件:分路电磁阀、滤网式格栅、斜管沉淀池,部分设备还会配备恒温装置,防止高浓度有机废液低温凝固。

2. 核心处理系统

核心功能:针对污水中不同污染物类型,采用对应技术降解或分离有害物质,是设备的 “核心心脏”。

常见技术类型:

酸碱中和技术:通过自动加药装置(如加酸 / 加碱泵)调节污水 pH 值,适用于处理酸碱废液;

化学沉淀技术:投加螯合剂(如 DTCR)与重金属离子反应生成不溶性沉淀,再通过压滤机分离,适用于重金属污水;

高级氧化技术:利用臭氧、紫外线或芬顿试剂氧化分解有机污染物,适用于含苯、酚类的高浓度有机污水。

3. 深度净化系统

核心功能:对经核心处理后的污水进一步提纯,确保各项指标达到排放要求,常用技术包括活性炭吸附(去除残留有机物与异味)、膜分离(如超滤、反渗透,截留微小污染物颗粒)。

适用场景:对排放要求较高的化验室(如直接排放至自然水体的场景),需额外配置该系统,确保 COD(化学需氧量)≤50mg/L,浊度≤5NTU。

4. 智能监测与控制系统

核心功能:实时监测污水处理过程中的关键指标(pH 值、污染物浓度、流量),并通过 PLC 控制系统自动调整设备运行参数,减少人工干预。

核心组件:在线 pH 传感器、COD 检测仪、触摸屏控制柜,部分高端设备还支持远程监控,可通过手机 APP 查看运行数据与故障报警。

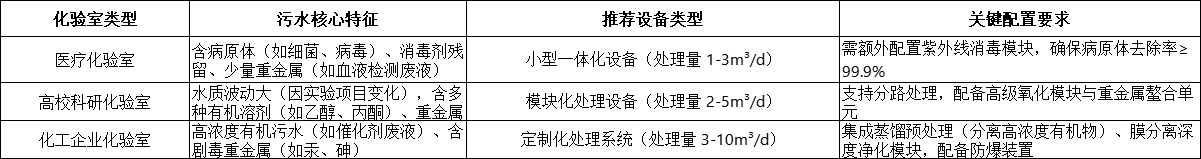

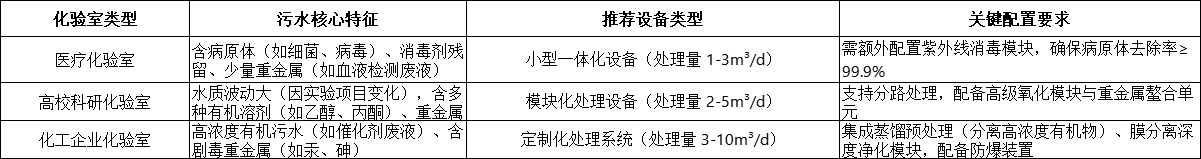

三、化验室污水处理设备选型:3 类场景的定制化方案

不同类型化验室的污水成分、排放量差异较大,化验室污水处理设备选型需 “因地制宜”,而非盲目套用统一标准。以下针对三类典型场景,提供定制化选型方案:

四、化验室污水处理设备的日常运维:3 个关键维护要点

四、化验室污水处理设备的日常运维:3 个关键维护要点

化验室污水处理设备的稳定运行离不开规范运维,若维护不当,不仅会降低处理效率,还可能缩短设备使用寿命。日常运维需重点关注以下三点:

定期更换耗材:根据设备使用频率,每 1-3 个月更换活性炭滤芯、螯合剂药剂;每 6 个月更换膜组件(如超滤膜),避免耗材饱和导致净化效果下降。更换后需通过手动检测(如用试纸检测 pH 值)确认设备运行正常。

及时清理沉淀与堵塞:每周打开预处理系统的沉淀池排污阀,排出底部污泥;每月检查格栅滤网,清理截留的悬浮物,防止管路堵塞引发设备压力过高报警。

定期校准监测设备:每季度联系供应商或第三方机构,校准在线 pH 传感器、COD 检测仪,确保监测数据准确。若发现数据偏差超过 ±0.1(如 pH 值显示与实际试纸检测不符),需立即停机检修,避免因数据错误导致污水不达标排放。

五、化验室污水处理设备选购:避开 4 个常见陷阱

在采购化验室污水处理设备时,部分用户因缺乏专业知识,易陷入选购陷阱,导致设备无法满足需求。以下 4 个常见陷阱需重点规避:

陷阱 1:仅看 “处理量”,忽视 “处理精度”:部分供应商会夸大设备处理量,但实际核心处理模块无法去除特定污染物(如仅能处理酸碱废水,无法去除重金属)。选购时需要求供应商提供针对目标污染物的处理效果检测报告(如重金属去除率≥99%)。

陷阱 2:选择 “无资质” 供应商:正规化验室污水处理设备需通过《环境保护产品认证》(CCEP 认证),无资质产品可能存在安全隐患(如加药装置泄漏)。采购前需核查供应商资质证书,避免购买 “三无” 产品。

陷阱 3:忽视 “后期运维成本”:部分低价设备虽初期采购成本低,但耗材(如专用螯合剂)需从原厂家高价购买,且无本地化售后团队,后期运维成本极高。选购时需综合计算 “采购成本 + 1 年运维成本”,而非仅看单次报价。

陷阱 4:不考虑 “场地适配性”:部分大型模块化设备对安装场地有明确要求(如需预留 3 米以上操作空间、地面承重≥500kg/㎡)。采购前需实地测量化验室场地尺寸,与供应商确认设备安装条件,避免设备到场后无法安装。

结语

在环保监管日益严格的当下,化验室污水处理设备已不再是 “可选配置”,而是决定化验室能否合法、稳定运营的关键设施。无论是医疗、科研还是化工领域的化验室,在选购设备时,都需结合自身污水特征、合规要求、场地条件,选择 “处理精度达标、运维成本可控、售后有保障” 的专业设备,才能真正实现 “环保合规 + 高效运营” 的双重目标。