2024 污水处理费用从定价逻辑到成本优化全解析核算指南

污水处理费用的科学核算与管控,是企业降本增效、城市环保治理的核心环节。随着《“十四五” 城镇污水处理及资源化利用发展规划》的推进,污水处理的排放标准、技术要求持续提升,费用构成也呈现多元化特征。本文从定价机制、核算方法、成本控制、行业误区等核心维度,结合最新政策与技术趋势,打造全面且实用的污水处理费用指南,助力相关主体实现合规与经济性的双重目标。

一、污水处理费用定价机制:政策与市场双重驱动

污水处理费用的定价并非单一模式,而是由政策导向、市场供需、处理难度等多因素共同决定,当前主流定价机制主要分为三类:

1. 政府指导价(市政污水处理核心模式)

城镇生活污水处理费用主要执行政府指导价,由当地发改委、住建部门结合污水处理厂建设运营成本、区域经济水平、环保标准等因素制定。定价逻辑以 “覆盖成本、合理盈利” 为原则,包含污水处理厂的建设折旧、运行维护、污泥处置等全成本,同时兼顾居民与企业的承受能力。例如,一线城市市政污水处理费通常为 1.5-3.0 元 / 吨(含管网输送费),二三线城市则在 1.0-2.0 元 / 吨。

2. 市场调节价(工业与定制化处理主流)

工业污水处理、园区集中处理等场景多采用市场调节价,由排污企业与污水处理服务商协商确定。定价核心依据包括污水水质浓度(COD、氨氮等指标)、处理工艺复杂度、出水排放标准、处理规模等。高浓度、难降解工业污水的定价通常采用 “基础费 + 超标加价” 模式,确保处理成本全覆盖。

3. 政策补贴联动机制

部分地区为鼓励污水处理资源化、推进环保治理,会对污水处理项目给予补贴支持。补贴形式包括建设补贴(按处理规模给予一次性补贴)、运行补贴(按实际处理水量给予吨水补贴)、税收减免(环保设备投资抵税)等。例如,农村分散式污水处理项目可享受每吨 0.3-1.0 元的运行补贴,中水回用项目可获得水资源费减免。

二、污水处理费用核算核心方法:精准把控每一项成本

科学的费用核算需遵循 “全流程覆盖、按场景拆分” 原则,以下为不同主体的核心核算方法与步骤:

1. 企业自建污水处理设施:全成本核算法

企业自建设施需核算 “建设 + 运行 + 处置” 全周期成本,核心公式为:总费用 = 前期建设分摊费 + 年度运行维护费 + 污泥处置费 + 检测合规费 + 残值回收抵扣

前期建设分摊费:将设施建设、设备购置总投入按使用年限(通常 10-15 年)年均分摊,含土建、设备、设计、安装等费用;

年度运行维护费:含电费、药剂费、人工费、设备检修费,可按 “吨水运行费 = 年度总运行费 ÷ 年处理水量” 核算;

残值回收抵扣:设施报废后的设备变卖、材料回收等收入,按年限分摊抵扣年度成本。

2. 委托第三方处理:按水量与水质核算

企业委托第三方处理时,费用核算核心依据为处理水量和进水水质,常见模式包括:

固定单价模式:双方约定吨水处理单价(如生活污水 2.0 元 / 吨、一般工业污水 8 元 / 吨),按月度实际处理水量结算;

阶梯定价模式:根据进水污染物浓度设定阶梯单价,浓度越高单价越高(如 COD≤500mg/L 为 6 元 / 吨,500-1000mg/L 为 10 元 / 吨);

保底 + 浮动模式:约定保底处理量,超出部分按优惠单价结算,适用于水量波动较大的企业。

3. 市政污水处理:按用户类型差异化核算

市政污水处理费向居民、非居民用户分别收取,核算逻辑如下:

居民用户:按用水量计征,费用纳入水费统一收取,定价低于非居民用户,保障基本民生需求;

非居民用户(企业、商业机构等):按用水量或排污量计征,定价高于居民用户,倒逼企业节约用水、减少排污;

特殊行业:对化工、印染、电镀等污染严重行业,实行更高的差异化收费标准,推动行业绿色转型。

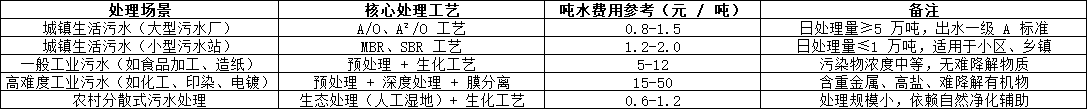

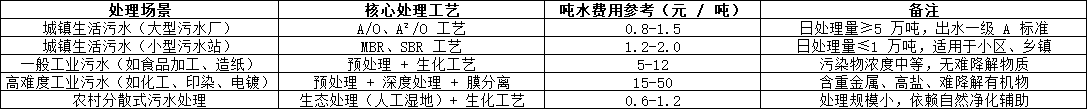

三、2024 污水处理费用行业参考:分场景精准对标

结合当前政策要求、技术水平和区域差异,以下为不同场景下的污水处理费用参考范围(含核心支出,不含特殊补贴),供各主体核算时对标:

注:以上为 2024 年行业综合参考价,实际费用需结合区域政策、水质检测报告、处理合同条款确定。

四、污水处理费用成本控制:四大实用路径

在合规前提下,通过技术优化、管理升级等手段,可实现污水处理费用的合理降低,核心路径如下:

1. 源头减排:从根源降低处理压力

企业优化生产工艺,减少污水排放量和污染物浓度(如采用清洁生产技术),从源头降低处理负荷;

推进雨污分流改造,避免雨水混入污水系统,降低处理规模和能耗。

2. 工艺与设备优化:提升处理效率降本

对现有设施进行节能改造,如更换高效曝气器、安装变频控制系统,降低吨水能耗 30% 以上;

采用 “预处理 + 生化处理 + 深度处理” 的组合工艺,避免单一工艺过度投入,平衡处理效果与成本。

3. 运维管理精细化:减少浪费与损耗

建立水质、水量实时监控系统,动态调整药剂投加量和设备运行参数,避免药剂浪费和无效能耗;

推行设备全生命周期管理,定期检修保养,延长设备使用寿命,降低更换成本。

4. 资源循环利用:变废为宝抵消成本

推进中水回用,将处理达标后的污水用于工业生产冷却、园区绿化、道路清扫等,减少新鲜水采购费用;

污泥无害化处理后资源化利用,如制成有机肥、建筑材料,或通过焚烧回收热能,抵消部分处置成本。

五、污水处理费用核算常见误区:避开这些 “隐形成本”

在费用核算过程中,不少主体容易忽视关键环节,导致成本超支或合规风险,常见误区需重点规避:

1. 只算运行费,忽略前期建设分摊

部分企业仅核算电费、药剂费等显性运行成本,未将设施建设、设备购置等一次性投入按年限分摊,导致实际成本被低估。

2. 忽视水质波动带来的额外支出

进水水质突然恶化(如污染物浓度飙升)时,需增加药剂投加量、启动应急处理工艺,若未预留应急成本,易导致费用超支。

3. 低估污泥处置与合规成本

随着环保政策收紧,污泥无害化处置标准提高,处置费用持续上涨,同时检测频率、合规审查要求提升,相关成本需足额核算。

4. 未考虑政策变动影响

环保税调整、排放标准升级等政策变动,可能导致处理工艺需升级改造,进而增加额外成本,核算时需预留政策调整弹性空间。

六、行业发展趋势:污水处理费用的未来走向

未来,污水处理费用将呈现 “技术驱动降本、政策引导优化、资源化提升价值” 的趋势:

技术国产化降本:膜材料、节能设备等核心产品国产化率提升,将降低设备采购成本,推动吨水处理费用稳步下降;

资源化对冲成本:中水回用、污泥资源化等模式将广泛推广,部分企业可通过资源回收实现处理费用 “负成本”;

政策倒逼高效化:环保税、碳达峰政策将推动企业提升污水处理效率,低效、高成本的处理模式将逐步被淘汰。

结语

污水处理费用的核算与管控,需要兼顾政策合规性、技术适配性和经济合理性。无论是企业、污水处理服务商还是市政管理部门,都应建立全流程成本意识,通过源头减排、技术优化、精细化管理等手段,在满足环保要求的同时实现成本可控。随着行业技术升级与资源循环体系完善,污水处理将从 “被动成本支出” 转向 “主动价值创造”,为绿色发展注入持续动力。