医院污水处理设备的安装运维要点与技术前沿解析

医院污水处理设备作为保障公共卫生安全的关键设施,其安装质量与运维水平直接决定处理效能。随着《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)修订版征求意见稿发布,对设备的稳定性、智能化及防二次污染要求进一步提升。本文聚焦设备安装关键节点、常见故障解决方案及未来技术趋势,为医疗机构提供全周期管理指南。

一、设备安装的核心技术规范

医院污水处理设备的安装需遵循 “防泄漏、强适配、严合规” 三大原则,关键节点控制直接影响后续运行效果:

-

基础施工阶段必须进行防渗处理,采用 “混凝土垫层 + HDPE 防渗膜(厚度≥1.5mm)+ 混凝土保护层” 三层结构,接缝处采用热熔焊接,焊接强度≥母材强度的 85%,经闭水试验(24 小时渗漏量≤0.01m³/m²)合格后方可安装设备。对于传染病医院,设备基础需增设负压隔离沟,确保意外泄漏时污水可控范围不超过 5 米。

-

管道连接工艺有严格标准:与设备接口的管道需采用 316L 不锈钢材质,法兰连接时使用 EPDM 橡胶垫片(耐酸碱腐蚀),并进行 1.5 倍工作压力的水压试验(保压 30 分钟无压降);消毒单元与排放口之间需设置余氯在线监测仪(精度 ±0.05mg/L),数据实时传输至环保监管平台,确保出水余氯符合 0.5-2mg/L 的区间要求。

-

电气系统安装需满足医疗场所安全标准,设备控制柜与处理池的安全距离≥5 米,采用防水防尘设计(防护等级 IP65),接地电阻≤4Ω。对于采用 PLC 控制系统的设备,需预留与医院智慧管理平台的通信接口(支持 Modbus 协议),实现远程监控权限的分级管理。

二、运维故障诊断与解决策略

设备运行中常见故障集中在生物处理、消毒系统及自控单元,需针对性制定解决方案:

-

生物处理单元易出现污泥膨胀问题,多因医院污水中抗生素浓度突升(如手术高峰期)导致菌群失衡。解决方法为:立即投加消泡剂(聚醚类) 控制泡沫溢出,同时通过应急投加碳源(如葡萄糖,投加量 50-100mg/L)调整 C/N 比至 5-10:1,24 小时内可恢复污泥沉降比(SV30)至 15%-30% 正常范围。某三甲医院案例显示,采用该方案可将故障恢复时间缩短至 12 小时,减少超标风险。

-

消毒系统故障直接影响合规性:紫外线灯管老化(运行超 8000 小时)会导致辐照度下降,需定期用专用检测仪(精度 ±5μW/cm²)检测,低于 20mJ/cm² 时立即更换;二氧化氯发生器原料(盐酸与氯酸钠)配比偏差会导致产率降低,需每周校准计量泵,确保原料比例严格控制在 1:1.05,产氯量波动≤5%。

-

自控系统常见通信中断问题,可通过 “三级排查法” 解决:检查传感器接线端子(是否氧化)、光纤传输链路(光衰耗≤-25dB)、PLC 模块运行日志(是否有错误代码),90% 以上故障可在 2 小时内定位解决。建议每月进行一次全系统备份,防止程序丢失导致设备瘫痪。

三、技术发展的前沿方向

医院污水处理设备正朝着 “低碳化、资源化、无人化” 方向突破,多项新技术进入实用阶段:

-

低碳运行技术取得实质性进展,采用 “光伏 + 储能” 供电的小型设备在基层卫生院应用率年增 20%,通过最大功率点跟踪(MPPT)技术,太阳能利用率提升 30%,日均发电量可满足设备 40%-60% 的能耗需求,运行成本降至 1.2 元 / 吨以下。同时,污泥处理引入低温干化 + 热解气化工艺,将含水率 80% 的污泥转化为生物质燃料(热值约 15MJ/kg),实现能源自给。

-

智能化升级聚焦 AI 决策系统,新型设备搭载的深度学习算法可分析 3 年以上运行数据,精准预测水质波动(误差≤5%),提前 2 小时调整运行参数。某试点医院数据显示,AI 控制系统使设备达标率从 92% 提升至 99.5%,人工干预频次减少 70%。

-

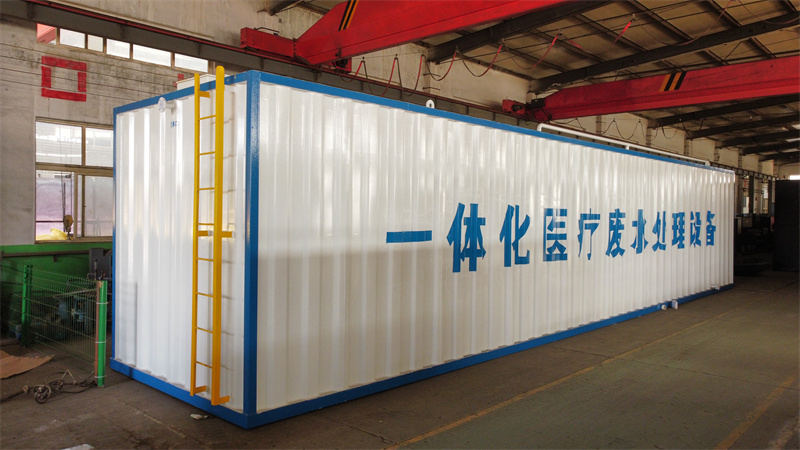

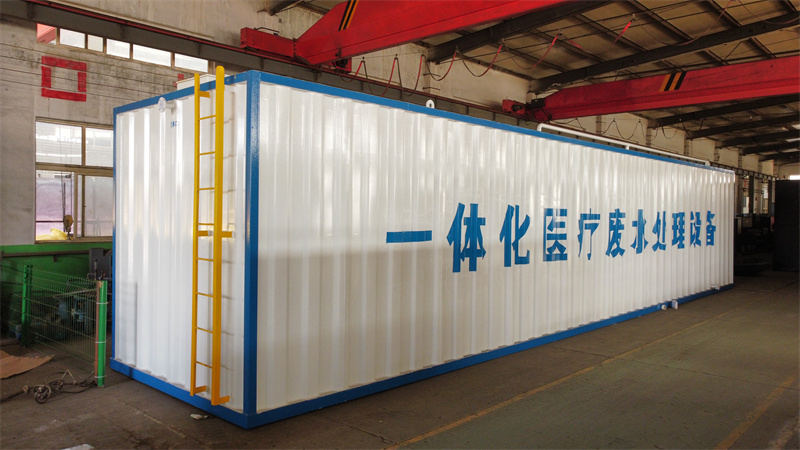

模块化设计适应医疗机构改扩建需求,设备采用标准化模块(如 50 吨 / 日、100 吨 / 日单元),可通过法兰快速拼接扩容,建设周期缩短至传统设备的 1/3。同时,模块间设置独立隔断阀,单模块检修时不影响整体运行,保障医院污水持续处理。

医疗机构在设备管理中,除关注日常运行数据外,还需建立 “设备健康档案”,记录安装调试参数、故障处理记录、部件更换周期等全生命周期信息。选择具备 “安装 - 运维 - 升级” 全链条服务能力的厂商(需通过 ISO14001 环境管理体系认证),可显著降低管理成本。随着环保标准持续收紧,医院污水处理设备已不仅是合规工具,更成为医疗机构绿色发展的核心竞争力之一,其技术水平将直接影响医院的可持续发展能力。